他是新文学运动初期涌现出的重要作家之一,他是将捐出全部藏书立为唯一遗嘱的大学校长;

他践行“兼容并包”、他力倡海洋研究;

他,就是现代着名的教育家和文学家、我国海洋科学研究的奠基人——杨振声。

36524总部电话_365bet网上娱乐场_约彩365官旧版本网客户端下载【致敬先贤】05杨振声

出生于19世纪末的杨振声前辈来自山东,1915年考入北京大学国文系;与那个时代每一位胸怀家国天下的仁人志士一样,都在五四运动的爆发中经历了年华的洗礼。

也正是从1919年这一年开始,杨振声先生先后赴美国哥伦比亚大学和哈佛大学继续深造,从而开启了他投身教育事业的新征程——包括当时的北京大学、清华大学、西南联大在内的多所着名学府都曾留下过杨先生致力教育的身影。

作为从北京大学毕业的学生,杨振声先生在他担任中文系教授、教务处长以及校长的不同阶段中,都不忘效法着名教育家蔡元培先生提出的“兼容并包”“科学民主”的办学方针,尤其是在他担任国立青岛大学(现山东大学)校长期间,更是将这样的办学方针贯彻得淋漓尽致。

当时的杨校长不仅通过“刷自己的脸”从全国各地请来专家学者任教、讲学,还特别注重文科学科的建设、亲自为本科学生讲授《小说作法》等专题。这些都为后来山东大学的创建打下了扎实的基础。

前面老正向大家介绍到,杨振声先生是学文出生,并且是五四新文化运动初期的重要“弄潮儿”之一。说到他在文学领域的成就,那也是“杠杠的”。

比如,我们在文学史中必然学到的“新潮派”(现代文学史上第一个文学流派)小说代表作中,就有杨先生创作的诸多作品。他的作品充分体现了五四新文学运动反帝反封建的战斗传统、表达了强烈的爱国主义思想,是一位具有独特风格的现实主义作家。老正非常熟悉的鲁迅前辈曾称杨振声先生是一位“极要描写民间疾苦的作家”。

1957年,人民出版社出版其小说集《玉君》,共收入小说12篇。1987年,人民出版社又出版了《杨振声选集》,收入了他各类文学作品56篇。

再说回杨振声前辈在青岛大学担任校长时的一些事情。那时,杨校长采取了诸多提高教学质量和声望的事情、特别是对文科建设的贡献。其实,校长杨振声的贡献还远不止于此。

在青岛期间,杨振声对当地的地理环境、自然资源、古籍文献等都进行了认真的考察分析,提出了颇具远见的办学规划,力倡开办海洋生物学、海洋学、气象学等专业。

他提出的“国立青大则将为海边生物学之中心点”的真知灼见为我国的海洋科学做出了相当大的贡献。在他的首创之下,国立青岛大学乃至改为国立山东大学之后,海洋科学始终是独步国内。

由此,在国历山东大学基础上建立的青岛海洋大学(后更名为中国海洋大学)和中国科学院海洋研究所也一直是我国海洋科学研究的佼佼者;时至今日,青岛都是我国海洋科学的研究中心。

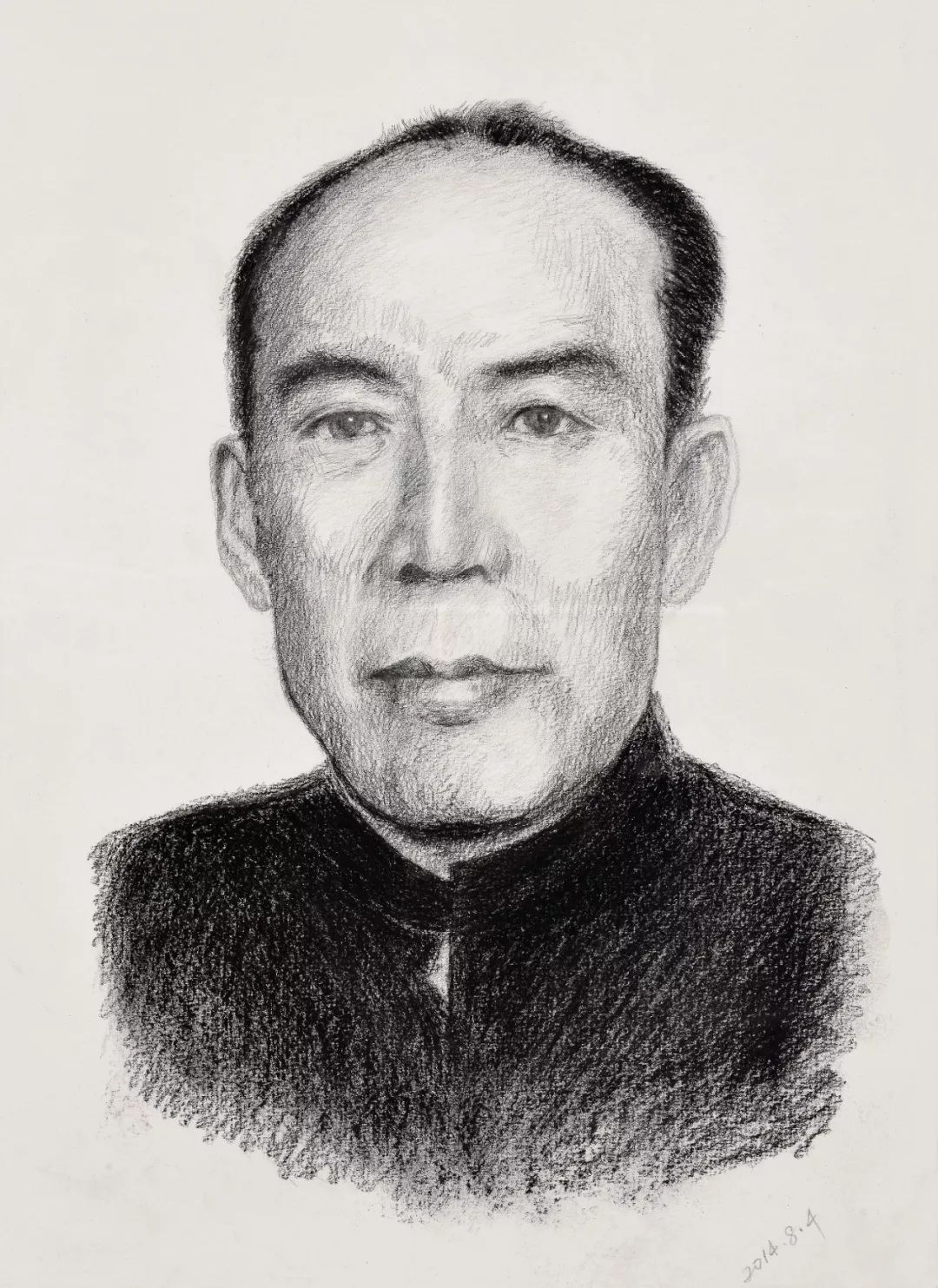

先贤风范

(这是画家杨锐手绘的杨振声前辈的肖像)

非常遗憾的是,1956年,只有66岁的杨振声先生就因病在北京逝世。将其一生都奉献给我国教育事业的杨先生,临终时唯一的遗嘱就是将自己全部的藏书都捐赠给他当时就职的学校——位于长春的东北人民大学的图书馆。这些藏书一共2379册,而这座珍藏有前辈藏书的东北人民大学就是于1958年更名至今的吉林大学。

致敬先贤!